1. 現場が感じている「最近よく止まる」の正体──電源トラブルのサイン

まず、老朽設備が残る工場でよく聞かれる声を整理してみます。

- 「雷が鳴るときだけラインが不安定になる」

- 「特定のモーターを立ち上げると、別ラインの装置が落ちる」

- 「PLCやロボットがエラー停止するが、原因が特定できない」

- 「夜間や休日にだけ謎のアラームが増える」

- 「設備は変えていないのに、ここ数年で停止回数が増えている」

こうした現象の多くは、個々の設備の故障というよりも、電源品質の劣化によって引き起こされています。

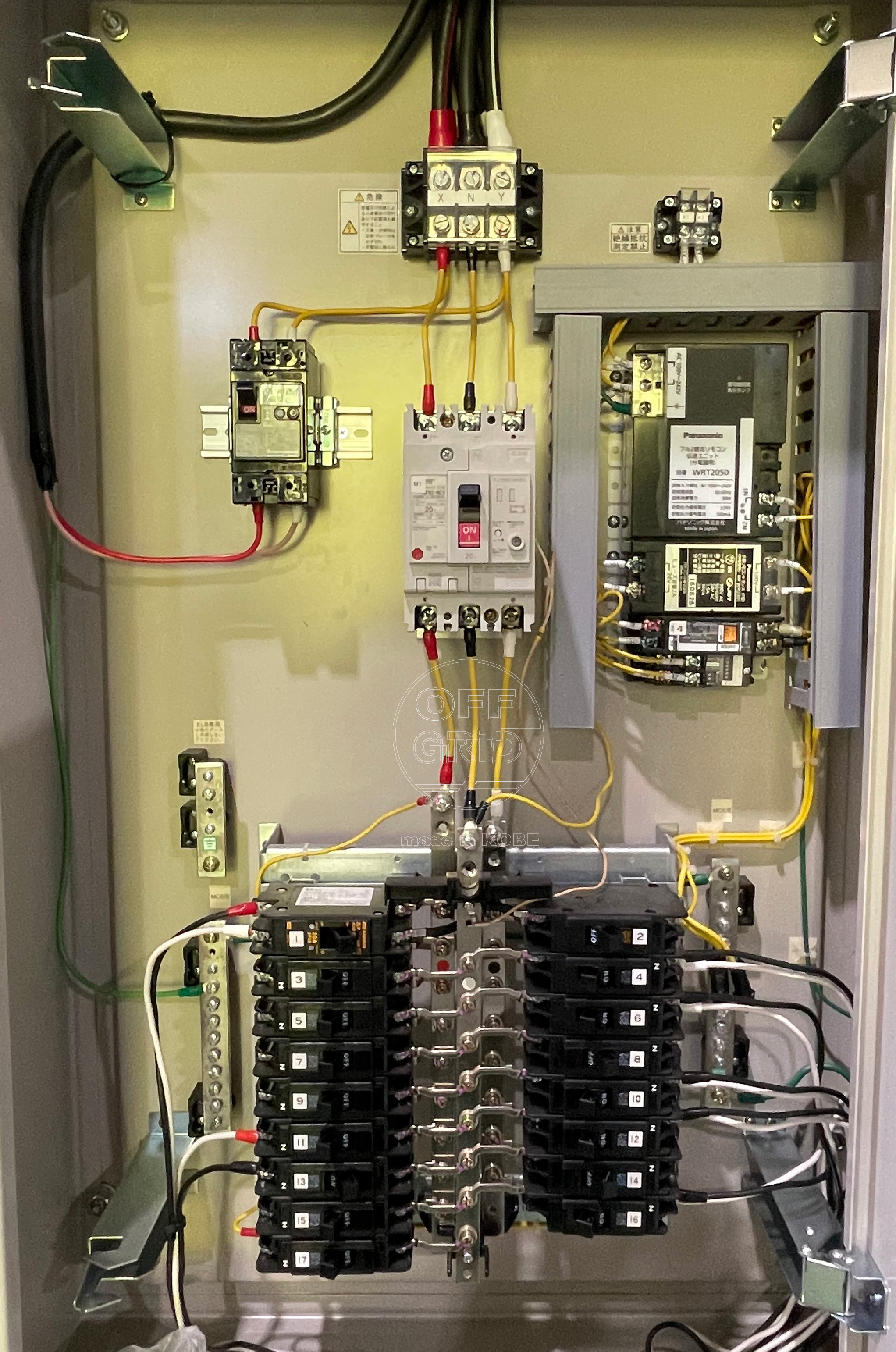

ケーブルの絶縁劣化や接点の酸化、分電盤の老朽化、設備増設による負荷集中などが重なり、

「動いてはいるが、電圧変動や瞬停に対する余裕がほとんど残っていない」状態になっている工場は珍しくありません。

2. なぜ老朽設備は“止まりやすい”のか──構造的な理由

老朽設備が電源トラブルに弱いのは、単なる「古いから」だけではありません。

設計当時の前提と現在の使われ方のギャップが、大きな原因になっています。

理由1:電源部の“余裕”が使い切られている

- 導入当時は、電圧変動や負荷変動に十分耐えられるよう余裕を持って設計されていた

- その後のライン増設・設備追加により、当初想定を超える負荷が同じ系統に集中している

- ケーブル・変圧器・ブレーカーが、長年の使用で損耗・劣化している

結果として、外乱が無いときは動くが、少し条件が悪化すると一気に停止するという、 “余裕ゼロ”の状態になりやすいのです。

理由2:インバータ・サーボ・通信機器が増えすぎている

近年は、既存ラインに インバータ負荷・サーボモータ・産業用PC・ネットワーク機器などが次々に追加されています。 設備更新よりも周辺機器の高度化の方が速いため、 「古い骨格の上に最新機器を積み増したライン」になっているケースが多く見られます。

- インバータやサーボは電源波形の乱れに敏感で、瞬停や電圧低下で簡単にエラー停止する

- 通信機器が一瞬落ちるだけでも、トレーサビリティ用ログが欠落する

- AI・デジタルツイン用のデータ収集PCが停止すると、分析の前提が崩れる

つまり老朽設備の電源に、高感度なデジタル機器を後付けしているのが現在の工場の姿です。 このギャップを埋めない限り、「止まらない工場」は実現できません。

3. DX・デジタルツインの前提は「途切れない一次データ」

デジタルツインやAI故障予知を成功させるうえで、もっとも重要なのは、 現場から上がってくる一次データが途切れないことです。

- センサ値が欠落する → 学習モデルの精度が出ない

- 工程ログが抜ける → 異常の再現性が確認できない

- 電源トラブルでデータ記録が止まる → 原因解析が「勘と経験」に逆戻りする

どれだけ高度なAIを導入しても、電源トラブルでログが途切れてしまえば、DXは前に進みません。

老朽設備こそ、先に電源の安定化とログ取得の継続性を確保しておくことで、

その後の設備更新やデジタル化の投資効果を最大化できます。

4. 最速で効く「可搬型UPS × 双方向インバーター」という選択

受電設備や配電幹線を丸ごと更新することが理想なのは間違いありません。しかし実際の工場では、

- 設備更新予算が限られている

- 古いが止められない設備が残っている

- ライン移設や増設が頻繁で、固定設備に投資しづらい

- 工場停止を伴う工事に踏み切れない

こうした制約のなかで、最短で電源安定化の効果が出しやすいのが、 可搬型UPS × 双方向インバーターという組み合わせです。

可搬型UPSを使うメリット

- 「この装置だけは落とせない」という重要装置のそばに持って行って接続できる

- ラインの増設・移設に柔軟に追従できる

- 局所的な問題が見つかれば、別のラインへローテーションして活用できる

双方向インバーターUPSで“質”を上げる

- 常時インバータ運転により、瞬停が発生しても切替時間ゼロで供給を継続

- 雷サージや瞬時電圧低下による波形乱れを抑え、PLC・サーボ・インバータ負荷を安定化

- 電圧変動の少ないクリーンな電源で、工程の再現性を高いレベルで維持

まずはライン全体を守るのではなく、“絶対に止めたくない装置”を守るところから始めることで、 投資額を抑えつつ「止まらない工場」への一歩を踏み出すことができます。

5. 老朽設備でも今日からできる電源安定化のステップ

ステップ1:現状の“止まり方”を棚卸しする

- いつ・どのラインで・どのタイミングで・どの設備が止まっているか記録する

- 停止のきっかけ(雷・立ち上げ・特定設備の起動など)を可能な範囲で紐づける

- 電源系と思われるトラブルと、純粋な設備故障を分けて整理する

ステップ2:優先保護すべき装置を決める

- 止まると工場全体に影響が波及する装置(基幹ライン・情報系サーバなど)

- ログが欠落すると原因解析できなくなる装置

- 再起動・立ち上げに時間がかかる装置

ステップ3:可搬型UPS × 双方向インバーターから試す

いきなり工場全体に導入するのではなく、1〜2台から試験運用することをおすすめします。

- 最重要装置に接続し、雷雨・瞬停シーズンでの挙動を比較する

- ログの欠落や品質トラブルの発生頻度がどう変化したかを確認する

- 効果が確認できれば、順次適用範囲を広げる

このように、老朽設備をすぐに更新できない工場でも、電源側から段階的に“止まらない工場”に近づけることができます。