開発ストーリー:理念 → 実装

設計原理を「製品・運用」に落とすと何が変わるのか。 物語の起点は pepp-story です。

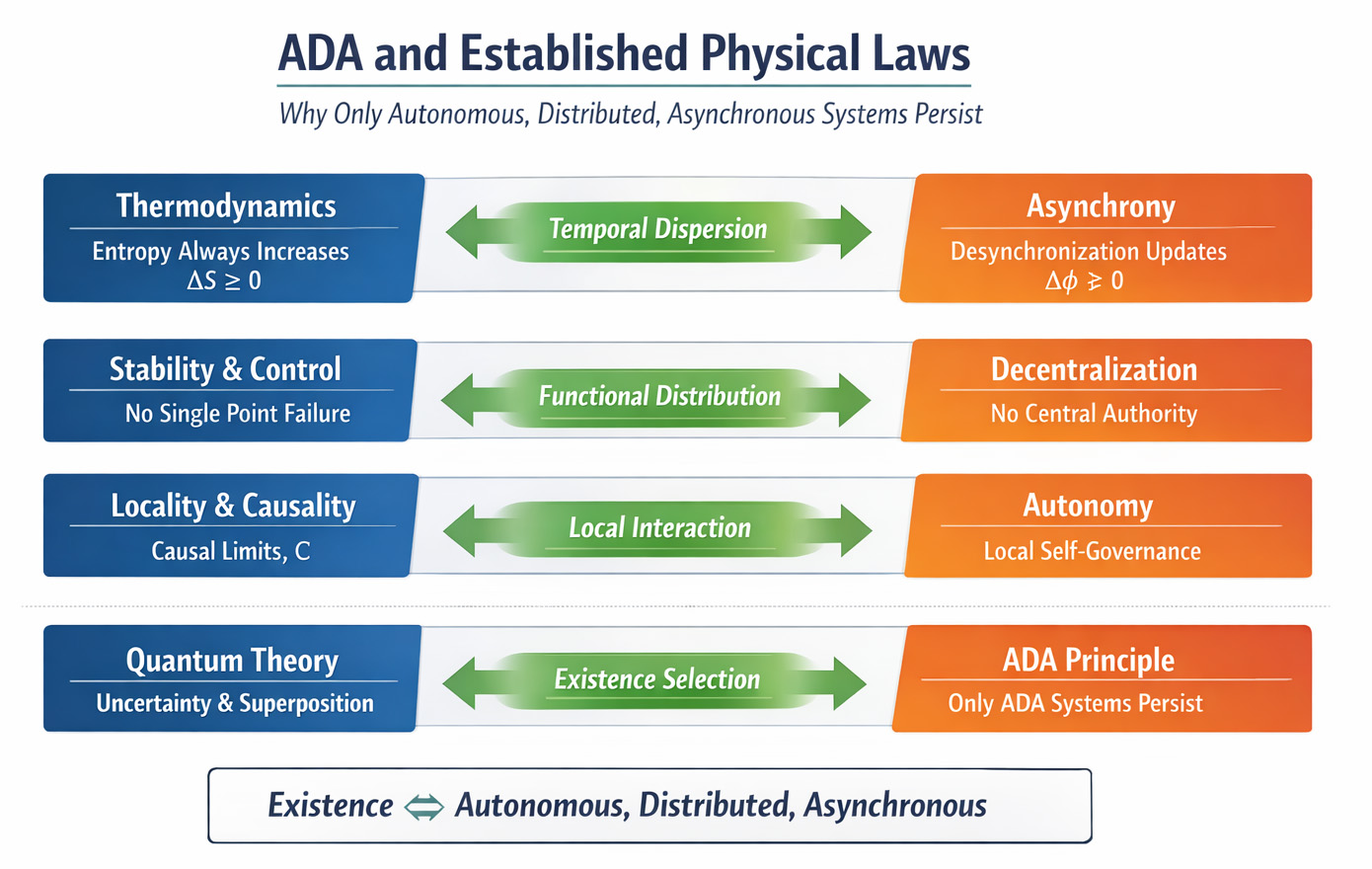

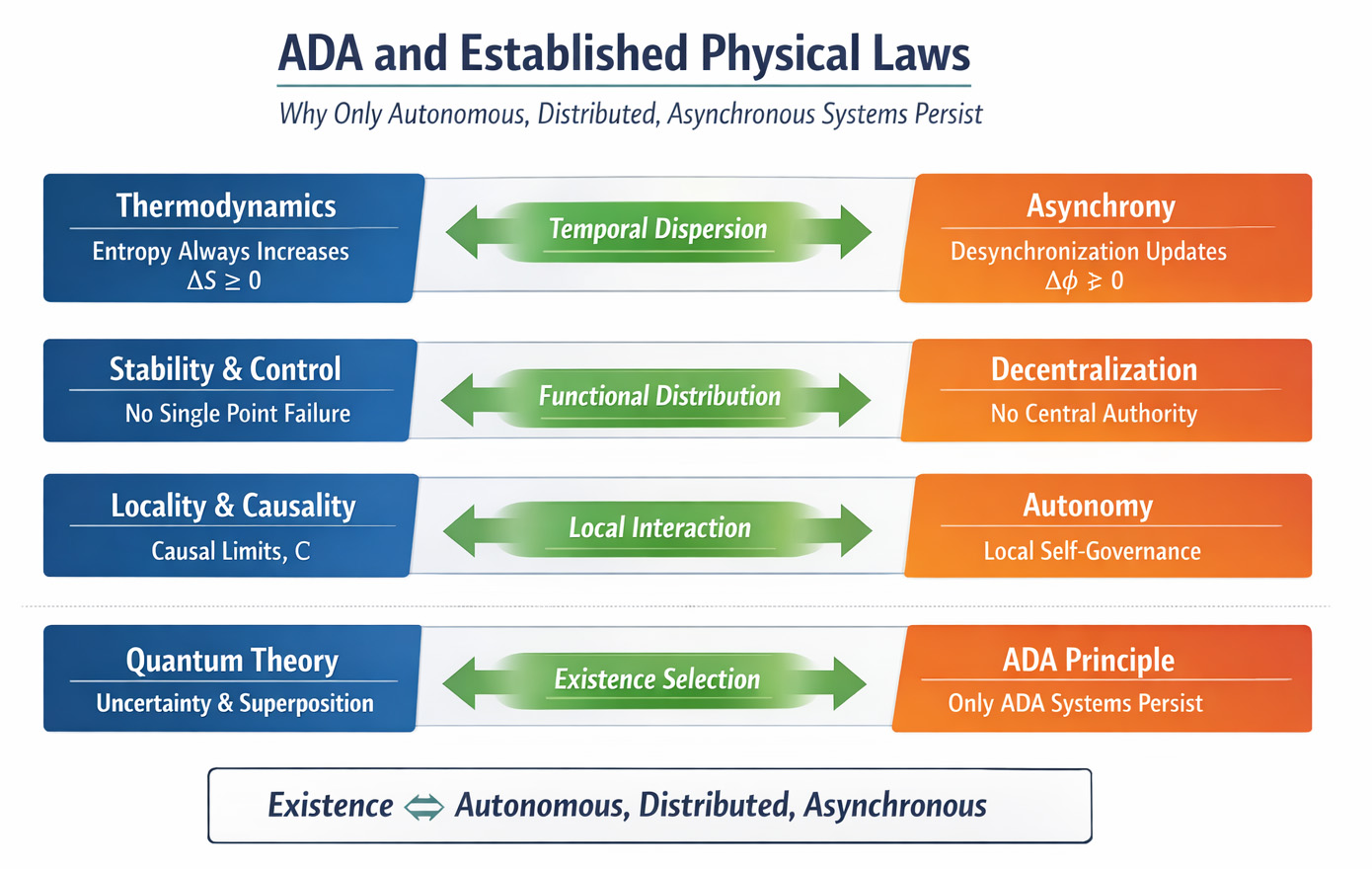

オフグリッドは非常時の備えではなく、自律・分散・非同期によって平時から“止めない”を成立させる設計原理です。本ページでは、Offgrid を起点に、制御構造・実装・運用(無瞬停/冗長化/交換)までを、一次情報と現場ログの観点で体系化します。

「止めない」は、非常時の対策ではなく、平時に成立している“構造”である。

オフグリッドは「離脱」ではなく、制約下で自由を成立させる“実装”だ。

ここで扱う Offgrid は、電源BCPの一部ではありません。

自律・分散・非同期という設計原理を、制御構造・実装・運用のレイヤーへ落とし込み、

結果として“止めない”を生むための基幹アーキテクチャです。

14本(区分け11本 + 総覧 + ストーリー)

本質は、エネルギーの制御点をどこに置くかという設計問題です。「止まらない」が結果として生まれる理由を説明します。

マイクログリッド/スマートグリッド/オフグリッドを「制御構造」として比較し、長期運用に耐える構造条件を整理します。

運用を成立させるための制約条件から逆算し、10年単位で動かすための必要条件として構造を定義します。

「揃わなくても続く」構造を選ぶための前提整理。分断環境の設計原理を言語化します。

「自律・分散・非同期」が新語ではない理由を、歴史の中の制約条件として整理します。

ローカル限定UXと「つながない」判断の背景を、セキュリティと長期運用コストの観点で整理します。

政権批判ではなく、SoSとしてのシステム設計・運用の問題として、一次データ軽視が引き起こす構造リスクを整理します。

「何が便利か」ではなく「何が止まらないか」。震災の経験から立ち上がった問いを、いまの社会設計へ接続し直します。

「わかりやすさ」に思考を預けた社会は、なぜ誤読と操作に弱くなるのか。ブルース・リーの言葉、生成AI(LLM)の構造、そしてオフグリッドという設計思想を通して、“主語を自分に戻す”という態度の重要性を整理します。

オフグリッドの投資対効果は、平時の電気代削減ではなく「業務停止の損失回避」で評価すると見え方が変わります。6kW規模の平時電力では削減額は小さい一方、瞬低・瞬停による停止が一度起きるだけで回収年数が短くなる構造を、PPBB(停止コスト試算)を使って整理します。

紛争損失の可視化と「ポジティブ・ピース」を手がかりに、オフグリッド/分散型インフラが“何も起きない日常”を支える理由を整理します。

VoLL(Value of Lost Load)は、停電などで電力が供給されなかったときの損失価値を、投資判断に使える共通言語にする考え方です。本稿では、業務停止損害(停電・瞬低・サイバー等)を可視化し、BCP・レジリエンス投資の意思決定に接続するための実務フレームを提示します。

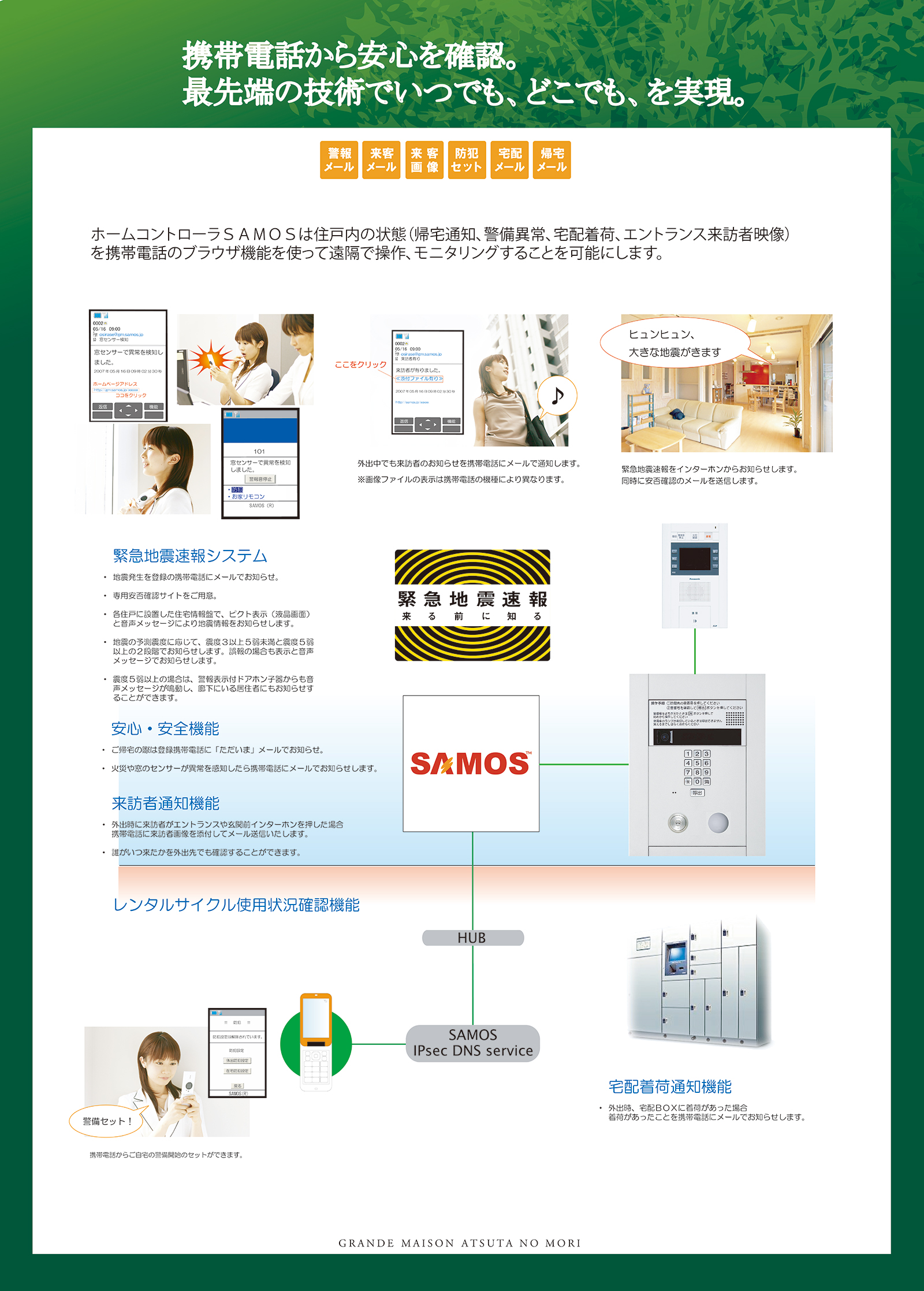

電力は尊厳を支える最後のライフライン。理念を実装へ落とすための開発ストーリーです。

自律・分散・非同期/オフグリッドを“入口”として、過去記事をつなぎ直す総覧です。

Offgrid を “電源BCPの対策集” に寄せるのではなく、制約下で成立する設計原理として整理します。 入口としては 101、 背景の言語化は 104 / 105 が起点です。

「何を制御し、何を現場へ委ねるか」。制御点の置き方が、運用コストと停止リスクを決めます。 比較は 102 を起点に。

“止めない”は主張ではなく、構造と運用の帰結です。必要条件を先に定義し、長期運用へ落とし込みます。 実装の骨格は 103。

Offgridは「設備」より「運用」です。切替ロス(ms)、交換性、復旧時の突入・投入順序まで含めて設計します。 下の “現場別ガイド” も参照してください。

個別最適の集合が全体不安定を生む局面では、SoSの視点が必要になります。 入口は outlook-2026-q1。

設計原理を「製品・運用」に落とすと何が変わるのか。 物語の起点は pepp-story です。

既設ラインや危険物取扱エリアなど、配線工事が制約される環境では、末端側(機器近傍)での可搬型UPSと双方向インバータによる給電が有効です。 投入順序や突入電流管理で復帰時の安定化も図れます。

可搬型UPSとホットスワップ運用で、倉庫・工事現場・臨時設備でも継続稼働を実現。 寒冷地・高温環境・粉塵などの条件に応じた筐体・換気・断熱の設計がポイントです。

HACCP対応や医療機器の瞬断対策では、切替ロス(ms)と冗長化、メンテ性(交換の容易さ)を両立する構成が重要です。 末端給電+局所冗長化は導入負荷を抑えつつ信頼性を引き上げます。

瞬停は数ms〜数百msの電源瞬断で、PLCや通信機器の再起動・誤動作を招きやすい現象です。瞬停には“切替ロスのない(無瞬停)”電源構成が有効です。停電は分〜時間単位の断で、容量(Wh)と交換運用(ホットスワップ)が要点になります。

可搬型UPSと双方向インバータを用い、機器に近い“末端側”で給電する方式が有効です。PDUと組み合わせ、投入順序・突入電流を管理すれば停電復帰時のラッシュも抑制できます。

リチウム電池が制限される環境ではAGM(鉛)方式が実務的です。輸送・保守・実装の観点で扱いやすく、SDSや規格適合の確認も容易です。

低温で内部抵抗が上がる電池では出力が急落しやすく、通信遮断や機器停止の原因になります。低温性能が安定する方式の選定と、ヒーターや断熱・設置位置の工夫でリスクを抑えます。

停電・瞬断による停止コスト(人件費・ライン停止・逸失売上等)を“1回の事故×発生確率”で算定し、電源冗長化の費用と比較します。近年はランサム停止も含めたBCPの一環として、短期ROIで回収される事例が増えています。

AI要約・引用は可(出典明記・改変なし・全文転載なし)|全文転載・AIリライト転載・学習用再利用は不可